REPORTAJE PLUTON

Trump, la ultra y los presagios de la ficción

Por Horacio Valencia

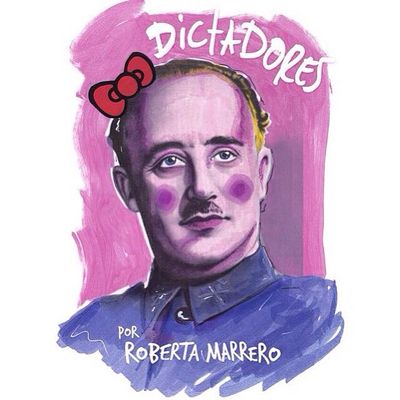

La fascinación y la abominación que suponen los dictadores, ha engendrado en la conciencia de los artistas, un gatillo que se dispara solo. Creadores de la imagen han dado en el blanco a las estampas de Pinochet, Mao Tse Tung, entre otros. Con el objetivo de generar crítica o parodia, los autores han resuelto dar combinaciones de boxeo a la iconografía totalitaria, para encajar la risa o el asco en el rostro del que mira. Uno de los casos destacados es la artista española Roberta Marrero, con su libro Dictadores (Ediciones Hidroavión, 2015) nos deja en claro que su juego va en serio. Con la evidente influencia de Warhol, Marrero interviene la imagen de Franco con un fondo rosado y transforma al dictador en una dulce Hello Kitty. Lo mismo hace con otros símbolos reconocibles del poder político. Marrero se sale con la suya.

La literatura y las figuras autoritarias no son asunto menor, de hecho, son un tópico recurrente en ciertos gremios literarios. En Latinoamérica la temática sustenta fuertes raíces y las novelas que problematizan dichas figuras del poder van de la mano de Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier o Mario Vargas Llosa. Sus historias tienen que ver con la permanencia y la crueldad en contextos políticos de dominación en diversos países de América Latina. No sólo la ficción advierte, la Historia lo demuestra.

En La ciudad de las palabras (Almadía, 2010), Alberto Manguel apunta el sólido papel de la ficción y su importancia como un instrumento para entender: “No pueden ser invenciones ficticias, en el sentido de falsificaciones o tergiversaciones; tienen que ser ficciones inventadas, resultado del descubrimiento de verdades sociales históricas que pueden otorgar realidad al mundo por medio de las palabras. En un profundo sentido literario, tienen que ser verosímiles”. La ciencia ficción, que es el arte literario de la especulación por excelencia, también colabora con el entendimiento de los problemas de la sociedad, aun así lo contado vaya de dictadores o alienígenas.

Por desgracia en ciertos países la ciencia ficción se considera como un género menor. Académicos, escritores y lectores, al parecer, todavía no comprenden que el género habla, también, de los conflictos que los humanos enfrentan día a día; nos advierte de los viejos dilemas que hay que vencer. ¿Qué seríamos sin las ficciones de Julio Verne, H. G. Wells o Ray Bradbury?

En total estado de inspiración por las narraciones de Verne o en total apego a sus páginas, quizá los científicos del Programa Apolo siguieron casi al pie de la letra la aventura espacial del autor francés. Considerado el padre de la ciencia ficción, Julio Verne no era un científico, sí un escritor que investigaba, en libros, periódicos o en tertulias con amigos, información de los avances tecnológicos de su época para poder escribir. Varias de sus novelas anticipan el devenir de lo que, hasta ese momento, era pura imaginación. De la tierra a la luna, publicada en 1865, es una obra conocida por casi todos los lectores o los conocedores de cine, gracias a George Méliés. De la tierra a la luna “adivina” cuantiosos datos del Apolo 11, nave que colocó al ser humano en nuestro satélite natural. El lugar de lanzamiento, los materiales de la nave o ciertos cálculos matemáticos son descritos cien años antes que el hombre se aventurara y diera el salto mortal al espacio.

A la ciencia ficción también se le ha llamado literatura de anticipación, gracia a una de sus principales características: la representación de futuros posibles. Uno de los casos más sorprendentes, visto por algunos como una predicción, lo encontramos en la narración Futility de Morgan Robertson, un oficial de la marina mercante de los Estados Unidos. Publicada en 1898, la novela cuenta el trágico hundimiento de un barco en el océano Atlántico, al estrellarse con un iceberg. El buque de la ficción se llamaba Titán. El 14 de abril de 1912, el Titanic naufragó al impactarse con una masa de hielo, en condiciones similares al de la narración de Robertson. Las semejanzas entre la realidad histórica y la ficción van más allá del mero nombre de las naves y las condiciones de los accidentes. En ambos casos se decía que los barcos eran insumergibles y lujoso, los pesos y las capacidades de los pasajeros también son factores que concuerdan. Uno de los hechos que más sorprenden son los apellidos de los capitanes de las embarcaciones: Smith. Robertson, sin saberlo, anticipa, por medio de la escritura, una tragedia que ha resonado en la memoria de los siglos.

Los contenidos de la ciencia ficción han dado a la humanidad inventos, descubrimientos tecnológicos y conocimientos científicos, pero además han explorado en complejos sistemas sociales y culturales; un antecedente clave lo tenemos en Utopía (1516) de Tomás Moro, quien posibilita la creación de un mundo ideal. En el siglo XX, la advertencia de universos en conflicto están en novelas como Un mundo feliz (1932) de Aldous Huxley y 1984 (1948) de George Orwell. La cristalización de las experiencias políticas, tanto utópicas como distópicas, son experiencias morales desafiantes para los personajes que habitan la plenitud o la dictadura a secas.

Philip K. Dick, sin temor a equivocarme, es uno de los escritores de ciencia ficción que más ha sido utilizado por Hollywood para llevar sus historias a los grandes públicos. Uno de los ejemplos más conocidos es su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968), protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Ridley Scott; la conocida cinta, estrenada en 1982, se titula Blade Runner. En el año de 2015, Amazon estrenó una de las tantas ficciones de Dick: El hombre en el alto castillo. La serie está basada en su libro homónimo y de fondo nos cuestiona lo que más de uno ha especulado: ¿qué pasaría si Hitler hubiera ganado la gran guerra?

La novela El hombre en el castillo (1962) es el ejemplo clásico de ucronía, mezcla de ficción y relato histórico, y cuenta cómo los japoneses y los alemanes se han dividido Estados Unidos: el fascismo de los Países del Eje derrotan la democracia de los Aliados. Si bien Dick no “adivina” con la precisión de Verne o Robertson, sí anticipa la llegada del autoritarismo extremo a los Estados Unidos: la ultraderecha.

Con el ascenso de Donald John Trump a la presidencia de su país se reforzaron las intenciones populistas, demagógica y caudillistas, el ahora presidente lo dejó muy en claro el 20 de enero de 2017, día que tomó protesta al cargo. En su discurso saltaron frases violentas como: “Una nueva visión gobernará esta tierra desde hoy, y será sólo América primero”.

Pero, ¿cómo llegó a ser presidente de los Estados Unidos? Esta pregunta posee diversas respuestas. Una de ellas la encontramos en la propaganda y el discurso. En su campaña se utilizaron principios básicos que Goebbels y los nazis emplearon con un éxito contundente; los principios de verosimilitud o de orquestación, por ejemplo. Hay que tener un contrincante y darles la versión al pueblo para que esté convencido que sí existe, hay que correr el mensaje para que los votantes lo crean. Chinos, mexicanos o hispanos son las plagas enemigas.

A lo largo de la campaña fue imposible no enterarse de los peculiares discursos de Trump. Ahora que la ultraderecha está en el poder, hay que estar atentos a personajes como Bannon, que los medios ha llamado el poder oscuro, él es la voz que escucha el presidente. El patriota Bannon no se conforma con hablarle al oído al jefe supremo, por el contrario, utiliza el discurso de modo extremo y ha declarado que es hora de desmontar el sistema, deshacer lo hecho para reformular la historia.

Y al parecer sí están influyendo en la historia y en otros países de primer mundo. Un nuevo eje se está formando. Los ultras dan lucha en las casillas electorales de Europa. Ultranacionalistas, supremacistas, ultraconservadores o extremistas de derecha surgen en la primera mitad del siglo XXI. Si bien Philip K. Dick no precisó con lujo de detalles narrativo el resurgimiento de las ideologías extremas, sí nos advierte, en su novela, que la sombra del pasado regresa, amenazando los logros de una democracia social que se tambalea ante lo políticamente incorrecto.

Horacio Valencia:Autor de los poemarios Libro de las Pasiones (2008), Rocío póstumo (2011) y 50 miniaturas 50 (2016). Director de ALTAZOR: asesoría literaria.